| 格式と文様 |

2014年4月12日

|

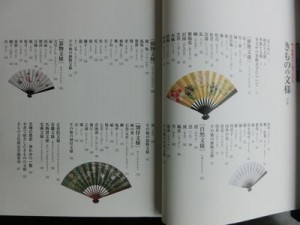

昨日に引き続き着物の「きものの文様」のお話です。

着物の格式にあわせて帯を選びます。

きものは、織りのきものよりも染めのきものの方が格が上

帯はその反対でして「染めのきものに織りの帯」が

格を合わせた装いになります。

ワタクシの帯を参考にしながらでもってすすめてゆきます。

引き箔「霞に方形散らし」は訪問着や付け下げに。

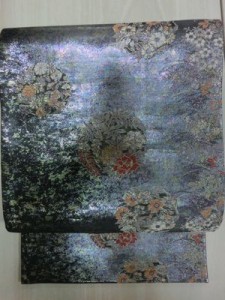

焼箔の「花文」も訪問着や付け下げに。

マットな輝きの箔の幾何学模様。

これは、小紋にもありな感じです。

植物文様は、季節が限られています。

秋海棠の帯はグラデーションが美しいことです。

「櫻花占い」はリバーシブルです。

「矢羽根」を表にして桜柄は少しみせることにしています。

桜を待つ頃から咲き始めるまでの、春先にだけ出来る帯です。

「霞取り」川の流れの中に夏椿。夏の帯です。

着物の柄には風景文様も多くあります。

プラチナ箔の「楼閣山水」。

この帯の中に遠近感ある画が描かれています。

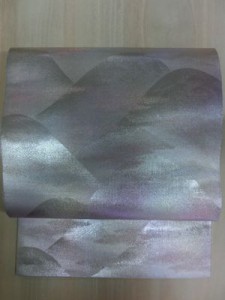

「遠山風景」大和絵風の丸みのある

なだらかな稜線が描かれています。

「幽玄世界」はリバーシブルの帯です。

割付文様は、同じ模様の規則的な繰り返しが美しいことです。。

青海波文・菱文・亀甲とおめでたい柄の「裂取り」。

「金箔散らし」の帯は裏が三角の繰り返しの鱗文になっています。

鱗文は魔よけ厄除けの意味があるそうです。

「この着物にこの帯がいいね」と話しながら

場面を想定しながら伊達衿と帯あわせもしてみました。

こんな風に、時間できると「和ごころ勉強」しています。

この日、鶴ママ手作りのお弁当もいただきました。

中央は桃の花、お庭で咲いたそうで

「これは食べたらだめよ」と^^。

なすのごまびたし絶品でした。

栄養満点のお弁当ありがとうございました。

投稿者 rin5chan : 2014年4月12日 カテゴリー: めしませ着物 | コメントはまだありません »

« きものの文様|メイン|桜の兼六園からひがし茶屋街へ »